「広報関連の新たな企画を実現しようとするも、社内で企画書が通らない⋯⋯」。そんな悩める人のために、広報の企画を実現するポイントを伝授。筆者の実務経験をもとに、企画書作成に必要な視点を整理していきます。

広報部門に求められる2つの「戦略性」

経営者の方から受ける広報業務に関する相談のなかに「自社の広報活動をもっと戦略的に展開したい」というものがある。「戦略的」という言葉には大きく2つの意味があると考えている。1つは目標設定と効果検証が明確であるという意味だ。できれば「数値として可視化」されていることが望ましい。もう1つは広報活動が根拠にもとづいて行われているかどうかということである。これは目的と具体的な施策が論理的に紐付いている状態のことだ。今回はこの2点について“マーケティング思考”にもとづき考えていきたい。

視点1

なぜ“マーケティング思考”は必要なのか?

広報部門の「甘え」と変化

経営者が広報部門に対して「戦略性」を求める一方で、広報活動の担当者からはこんな声を聞く。

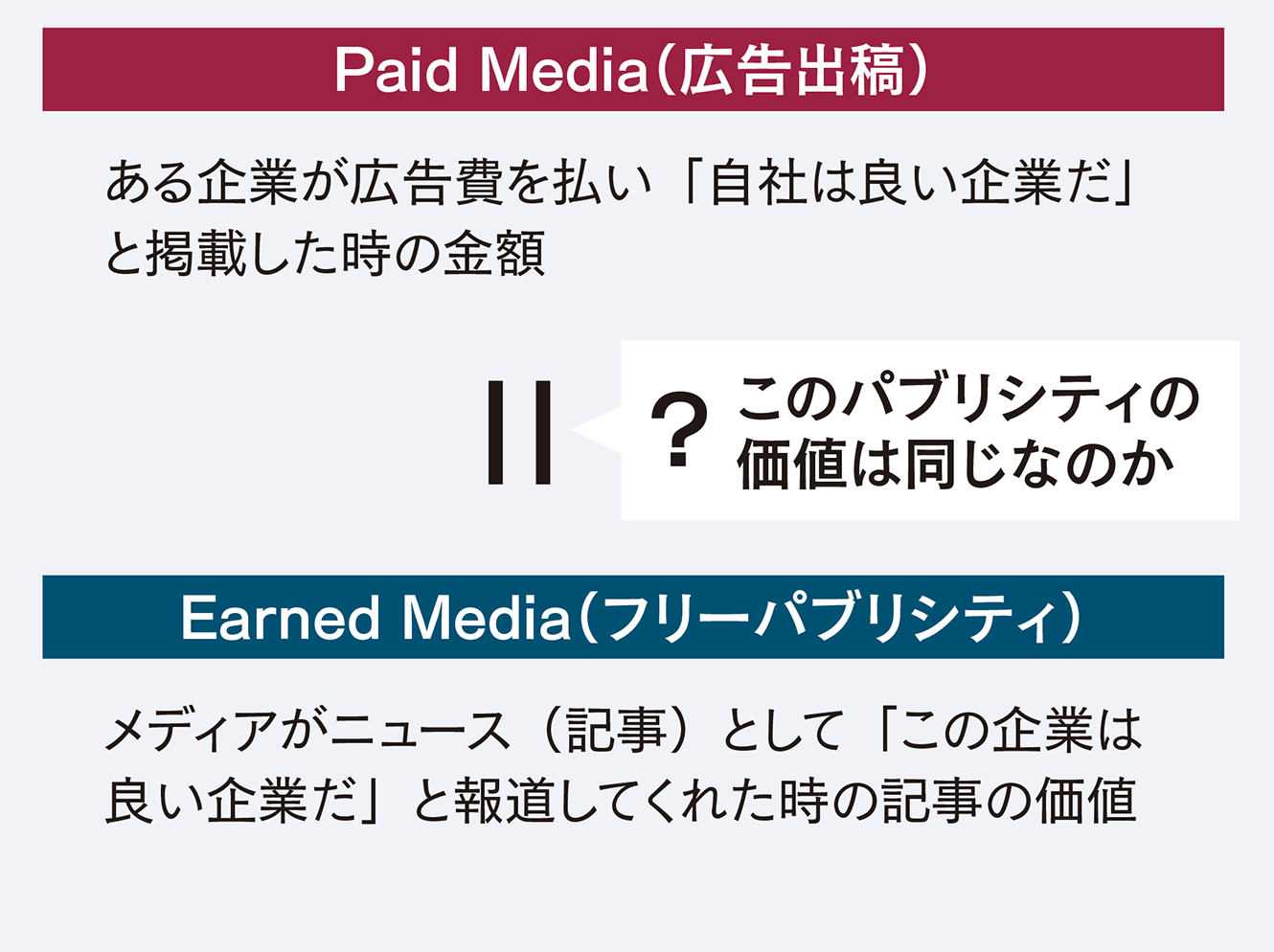

図1 広報部門にありがちな“ナマの声”

●広報はマーケティングとは違う。必ずしもマーケティングの視点である必要はない

●売上だけが広報活動の目的ではない(数値目標には惑わされたくない)

●必ずしもメディアへの掲載が実現するとは限らない(数値評価できない)

●自分たちが商品やサービスを企画したわけではない(“パブネタ”までは変えられない)

●“メディア受け”するような商材/業種ではない

あえて厳しく言い続けているのだが、広報部門には長きにわたる「甘え」があると考えている。それは、(フリーパブリシティ活動においては)「掲載決定の可否は媒体社が決定する」のであって「メディアへの掲載が実現するとは限らない」という前提が広報部門内で共有されているからだ。もちろん、このこと自体は正しい。広告とは違い「広告費を払えば必ず掲載される」ものではない。このため、広報担当者の中には「掲載されなくてもしょうがない」という「負(マイナス)」の意味での“広報マインド”が根付いてしまっていることがある。

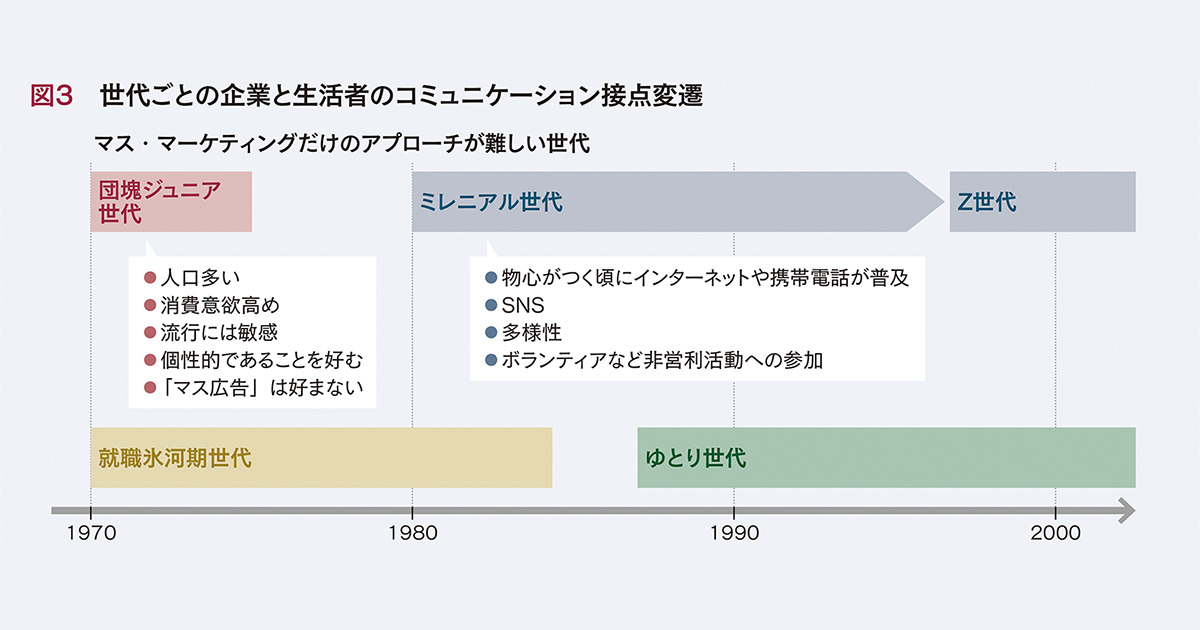

確かに、デジタルツールが広く普及する以前の、マスメディア中心のメディアリレーション/パブリシティ活動が中心だった頃は、こうしたPR部門の考え方も、少しは理解されたのかもしれない。しかし、SNSやインターネットの普及により、企業やマスメディアが情報を独占していた時代から情報流通構造は大きく変わった。生活者はメディアや企業と同じ立場で(時により強烈に)情報発信を行うようになった。広報部門の役割はかつてのようなマスメディアへの情報提供を中心としたメディアリレーションだけではなくなった。

今では、Paid Media(広告)、Earned Media(パブリシティ)、Owned Media(自社メディア)にShared Media(生活者のSNS)を加えた「PESO」の全体最適化を行い戦略的に活用していくことが、広報部門の役割としても重要となった。

単なる「メディア露出」では評価されない

メディアリレーションを中心とした「幅広い生活者」をコミュニケーション対象としていた頃は、「一人でも多くの生活者に社名(商品名、ブランド名)を知ってもらう」ことが最重要だった。認知拡大のための施策が広報部門の評価にもつながった。しかし、現在では単なる「露出拡大」ではない、さらに進化した戦略的なコミュニケーションが求められている。

例えば、広報部門が中心となって記事広告や編集タイアップなどの手法を「Paid Media」として活用するケースがある。またインフルエンサーを起用した「Shared Media」の展開では、商品PRの視点から「売上(Sales)への貢献」への直接的な効果を期待されることもある。このため広報部門には、ターゲット設定や費用対効果など、これまで以上に戦略性が期待されている。

一方で、生活者は常に膨大な情報にさらされるようになった。単に一時的な「話題づくり」だけでは、その時だけは話題になる(いわゆる“バズる”)ことはあっても、もはや自社の商品のことを長く記憶に留めておいてはくれない。中長期的な視点で生活者と自社との間に良好な関係を築き、自社商品をいかにライフスタイルに必要なモノ(サービス)として受け入れてもらうかが重要となる。このため、自社サイトや公式SNSアカウントでのコミュニケーションなど「Owned Media」を継続的に運用する活動も欠かせなくなった。

また、コーポレートPR(企業広報)の視点からは、企業活動に不正があった時や企業姿勢が消費者に対して真摯でない場合には、こうした不誠実さは一気に「Shared Media」などを通じて社会全体に共有されることになる。PESOの相乗効果はプラスにもマイナスにも働く。広報担当者は自社の広報活動を計画的かつ慎重に立案していかねばならない。では「戦略的な企画書」の作成にはどのようなステップを踏めばよいか。こうした相談に私は企画書の作成に役立つマーケティングのフレームについて説明することが多い。

視点2

目標を設定する

「広告換算ありき」からの脱却

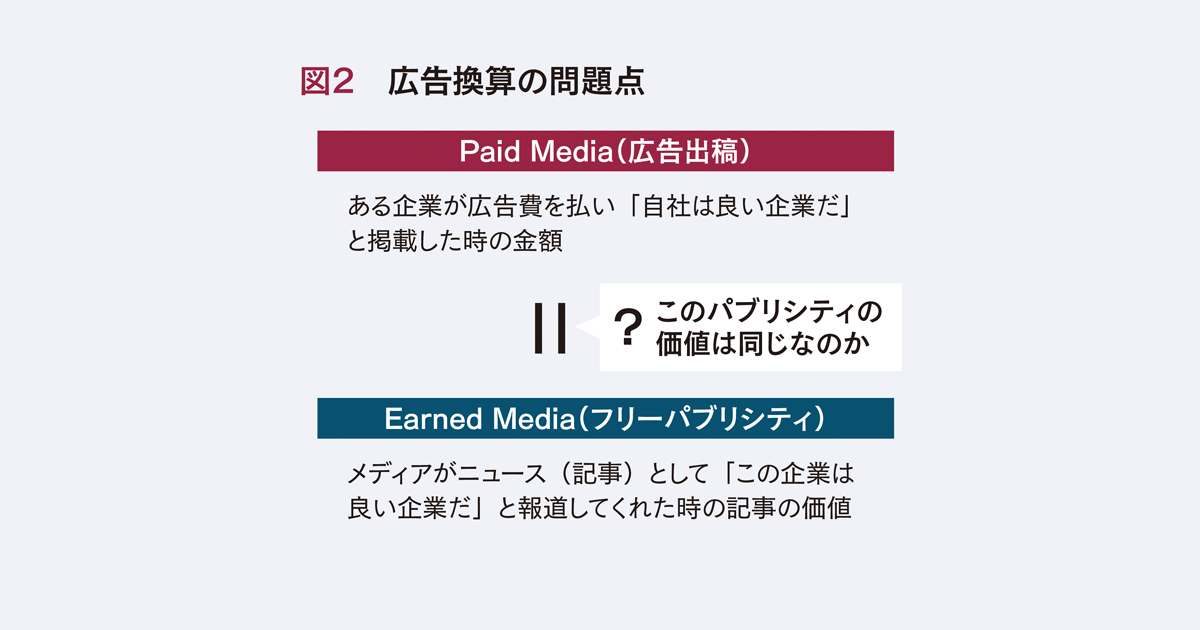

多くの企業の広報部門では、自分たちの活動が「売上に直接つながるような広報活動」をしていることを社内や役員に対して証明したいと考えている。そして、これまでの慣習として「広告換算額」という計量方法を用いてきた。しかし、この広告換算額による広報部門の活動評価には大きな問題点がある。

「広告換算」は「仮に広告出稿したならばいくらにあたるのか」という観念的なものだ。「Paid Media」と「Earned Media」という異なるタイプのメディア露出を同じ“物差し”として「広告費」に換算し比較する点に無理がある。

フリーパブリシティとしての露出結果を、わざわざペイドパブリシティでの広告費用として、便宜上、広告価値として換算しているに過ぎないため、多くの経営者は、広報部門からこの「広告換算」の報告を受ける度に、広報担当者による「努力」については理解しつつも、その「結果」については「目標との差分」に論理性がないかぎり「よく分からない」と率直に思うのだ。

実際、この「広告換算」は広報活動の結果としての「露出量」を評価する手法として現在も広く使われている。しかし、多くの場合、広報部門では事前に広告換算額の「目標設定」を行うことはない。これは、前述のように「広報担当者が行うフリーパブリシティ活動は掲載される、されないはメディアが決めること」だという原則があるからだ。こうして「数値目標」「効果測定」そして、この両者の「差分」を知りたい経営者と、「効果測定」として「広告換算額」を提出する広報部門との間では、常に議論が堂々巡りしてしまう。

このため最近では、まずは広告換算に頼らない、広報部門独自の「目標設定」を行うことを勧めている。その上で「広告換算額」(「掲載(露出)量」を表す数値としては必ずしも否定しない)と併せて、事前、事後の「差分」がはっきりと分かる形で実施結果についてレポートするようにすることを推奨している。

重要なのは...